アプリの概要

「探究/問いづくり」は、QFT(Question Formulation Technique:問いづくりの手法) をベースにした探究支援アプリです。

テーマに対して多様な問いを出し、それを整理・改善しながら本質的な課題を見つけ出します。問いを立てることに集中することで、次に調べるべきことや検証すべき仮説が見えてきます。

特にチームで利用すると、一人では気づけない多様な視点が集まり、合意形成や共通理解がスムーズになるのが特長です。会議やワークショップ、戦略検討の場で使うことで、議論を深めながら具体的な行動計画につなげられます。

【参考】QFTの流れ

アプリの目的

- 多様な視点から問いを大量に生み出し、問いの質を高める

- 「何を考えるべきか」「何を知るべきか」を明確にし、課題発見の起点を作る

- チームや組織での共通理解や合意形成に役立てる

- AIの支援を活用し、人とAIの協働で独自性ある探究を進める

活用シーン

- 新規事業や企画立案の初期段階でのテーマ探索

- 戦略策定やビジョン共有、チームビルディングでの議論促進

- DX推進や業務改善の課題洗い出し

- 会議やワークショップでのアイデア発想の活性化

- 教育現場での探究学習や思考トレーニング

事前準備

アプリを実行する前に、次の情報を用意しておくとスムーズに進められます。

- 企業名やサービスなどの基本情報

- 特許、技術、ノウハウなどの強みや特徴(任意)

- 今回考えたいテーマやゴール(例:「新サービスの方向性を探りたい」など)

このアプリのステップ

- 検討したいテーマとゴールを入力

例:

(テーマ)に対して何から考えるべきかを明確にしたい。

(テーマ)への興味関心を高めたい。自分ごと化をしたい。

(テーマ)に対する課題や仮説を洗い出したい。

- AIアシスタントが問の焦点の候補を生成

- 問の焦点を1つに確定

問いづくりでは、答えや解決策を急がず、問いそのものを考えることに集中します。

与えられたテーマに対して、疑問や違和感を問いの形にし、自分の意見やアイデアも仮説として問いに書き出します。

チームで行うときは、以下のルールを意識します。

- できるだけたくさんの「問い」を出す

- 「問い」について話し合ったり、評価したり、答えたりしない

- 意見や主張は疑問文に直す

こうして問いを深めることで、

- どこを仮説検証すべきか

- 何をリサーチすべきか

- そもそも何から考えるべきか

といった探究の出発点が明確になります。

- チームまたは個人で問いを一人当たり3個程度、合計3〜15個程度出す

- AIアシスタントが入力した問いに対してフィードバックを提示し、さらに複数の問いを提案

- AIアシスタントの問いから有効だと思うものを、@からコピーして「問いの入力」に登録

開いた問い⇔閉じた問いに変換して、多様な視点から問いを作成します。

- AIアシスタントが問いの変換を生成

- 変換後の問いを入力

1人あたり1、2個の問いと、AIアシスタントが生成した問いを2~4個登録します。

「No、変換分類、変換後の問い」の形式で入力します。

- 重要な問いを3つ選び、順位、問番号、理由を入力

チームで実施している場合は各メンバーが入力する - AIアシスタントが重要な問いを整理

チームで実施した場合は集計し、整理する

- 上位3つの問いに対してネクストアクションを入力

- AIアシスタントが重要な問い、選択理由、ネクストアクションを表に整理

- AIアシスタントが行動計画書を生成

AIアシスタントの出力を編集する

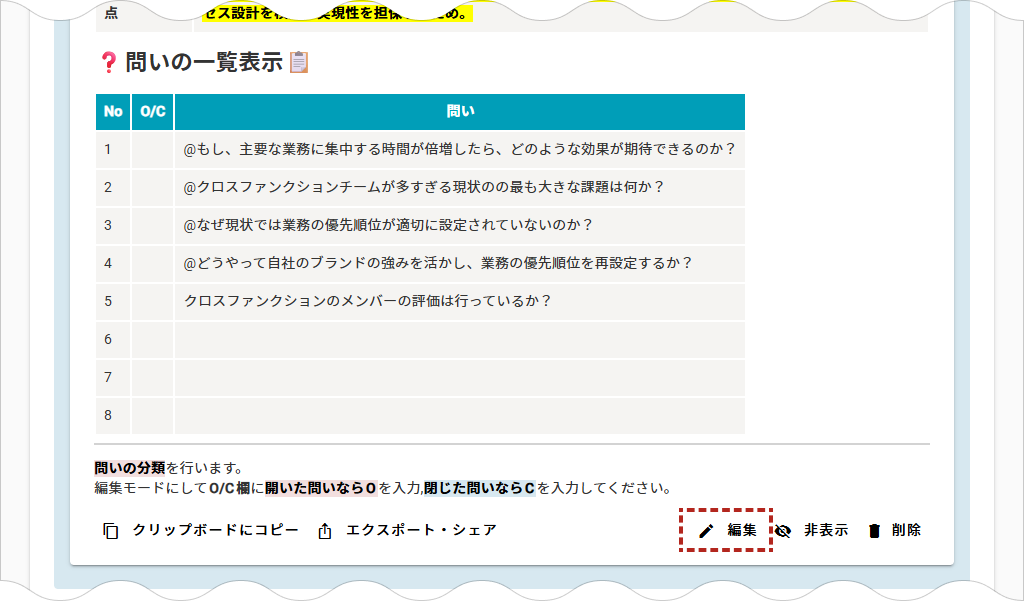

「問いの分類」のステップでは、AIアシスタントが生成した結果を編集します。

1. 編集ボタンをクリック

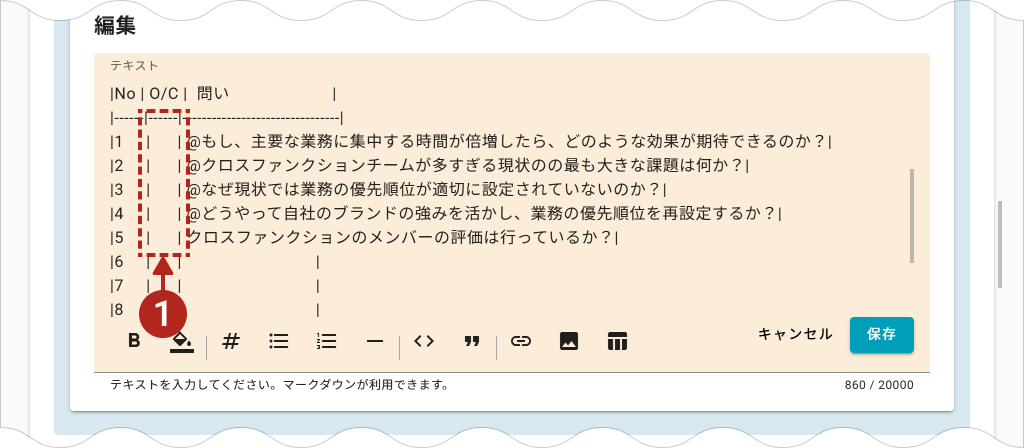

2. 編集

編集エリアが表示されます。先ほどの表がマークダウン形式で表示されます。

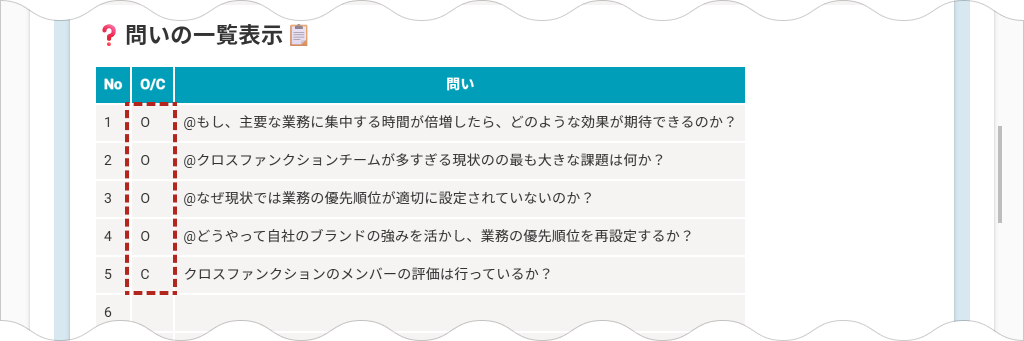

- それぞれの行の「|」の間に、開いた問いの場合は「O」を、閉じた問いの場合は「C」を入力します。

- 入力後の状態です。

- 入力内容を確認して、「保存」ボタンをクリックします。

3. 編集を確認

4-1に表示される、AIアシスタントの結果が編集された状態で表示されます。

確認したら、次のステップに進みます。

FAQ

- 問いを出すときに正解はあるのですか?

-

ありません。自由に問いを出すことが大切です。

- 1人で使うこともできますか?

-

可能です。個人利用でも効果的ですが、チームで使うとより多様な問いが出ます。

- 入力した情報は外部に公開されますか?

-

いいえ。入力情報は暗号化され、ログインしたユーザーのみが閲覧できます。運営側もデータにアクセスできません。

また、共創ナビ ivanはユーザーデータを学習しません。

このページの用語

アセット

企業が保有する有形・無形の資産のこと。例:特許、ブランド、人材、販売チャネル、ノウハウなど。

開いた問い(Open Question)

答えが自由に広がる問い。例:「顧客がサービスに期待していることは何か?」

閉じた問い(Closed Question)

「はい/いいえ」「数値」など限定的な答えを求める問い。例:「顧客はこの機能を使っているか?」

問いの焦点

課題発見や戦略立案の入口となるテーマのこと。これを設定することで、チーム全員が同じ方向を向き、具体的で価値のある問いを生み出せるようになる。